1.2024(令和6)年度 活動報告

(1)つどい(うつ病に関心のある方々のおしゃべり会)

“GENさん”のつどいを毎月1回、13時半から15時まで、福祉パルあさお研修室で開催しました。

オンラインつどいを毎月1回、19時から20時まで Google Meetを使って開催しました。

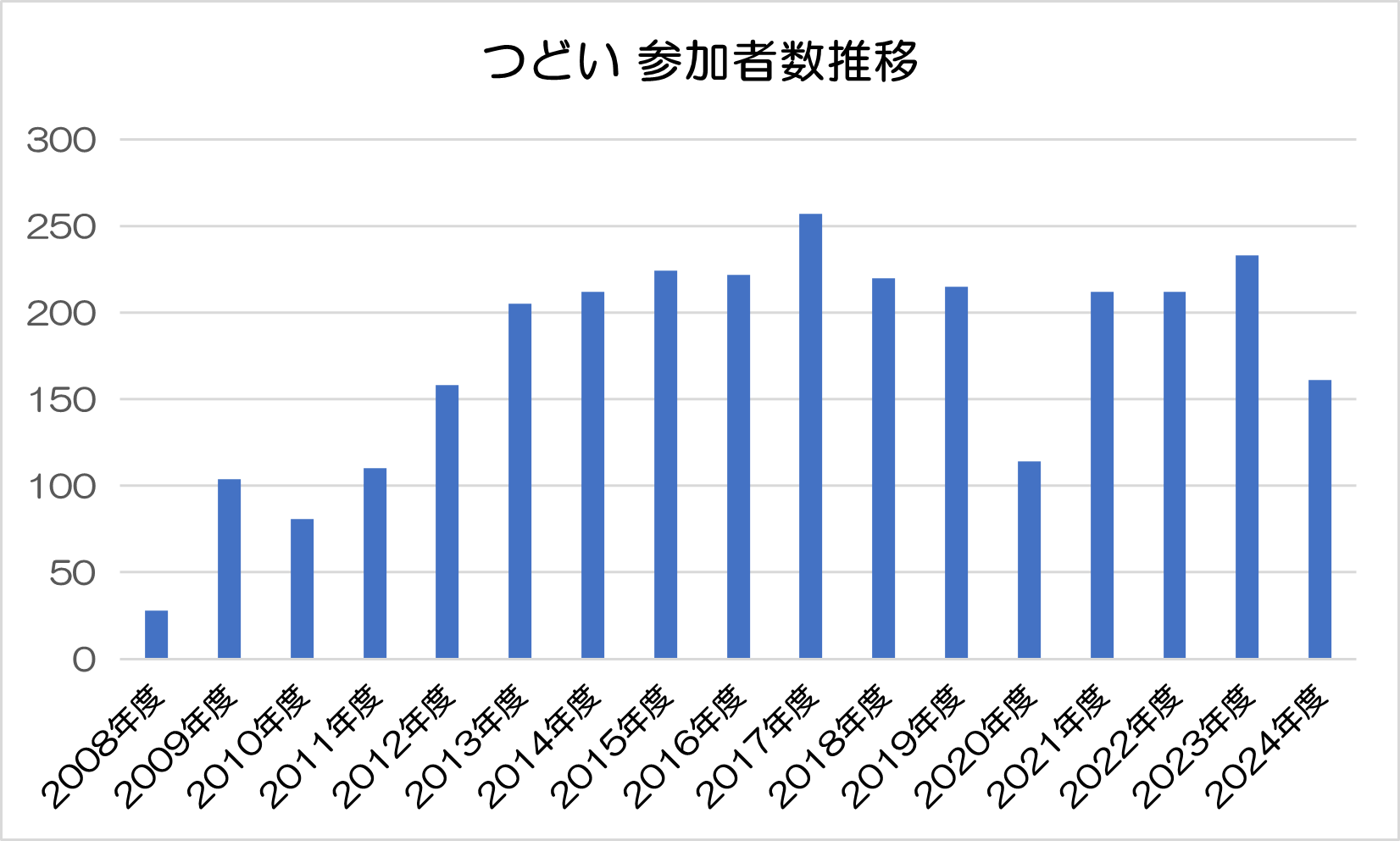

参加者数は“GENさん”のつどいが105人(9人/回)、オンラインつどいが56人(5人/回)、合計161人(平均7人/回)でした。

(2)お茶のみ話を楽しむサロン

“GENさん”のつどい に引き続いて、お茶のみ話を楽しむサロンを1時間 行ないました。

参加者数は男性51人、女性47人、合計98人(8人/回)でした。

(3)個別相談

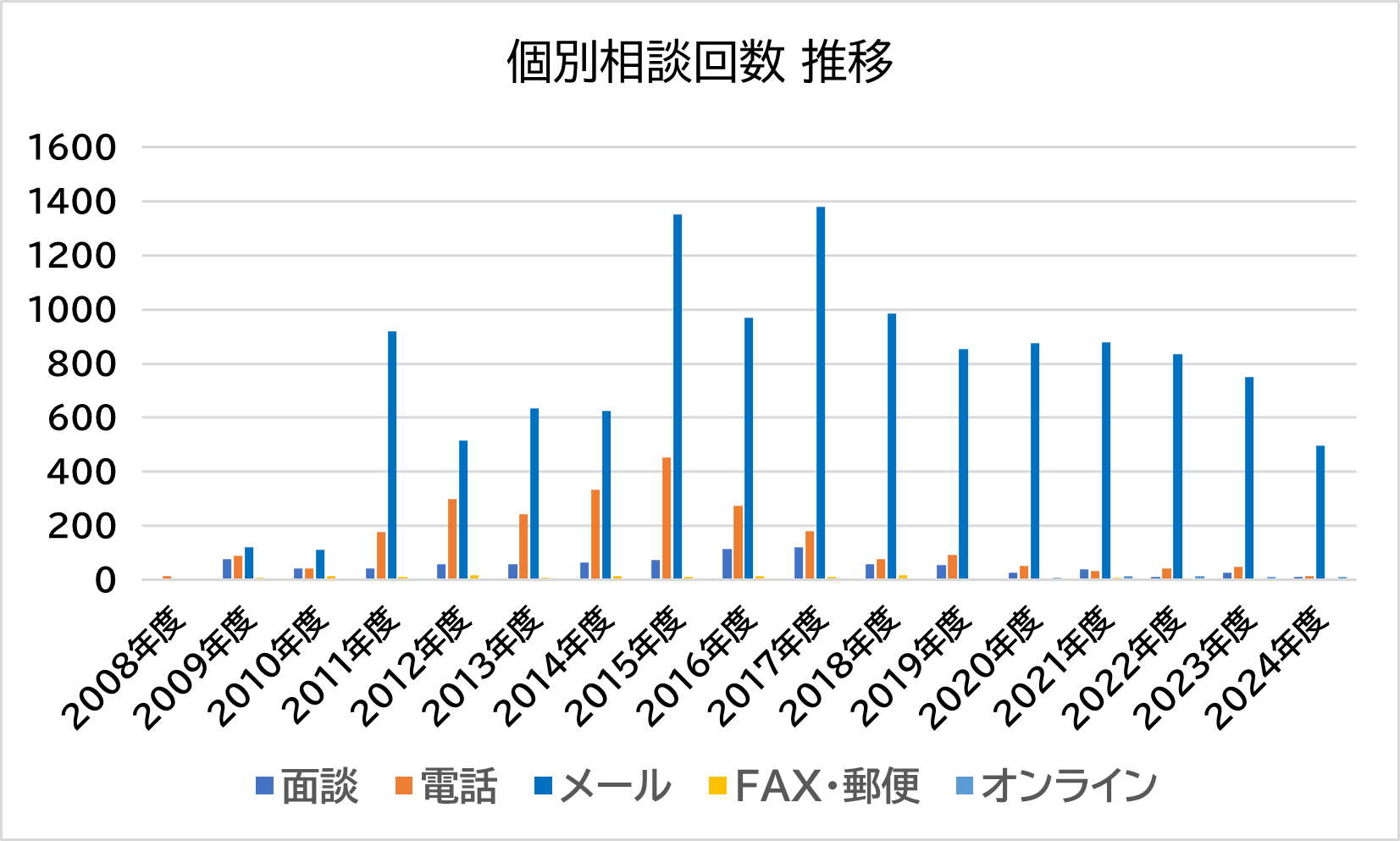

個別相談を、面談、電話、メール、FAX・郵便、オンラインで行ないました。

来談・問い合わせ者数は119人でした。

延べ回数は534回で、内訳は面談11回、電話15回、メール496回、FAX・郵便2回、オンライン10回でした。

(4)講演

(4)講演

郁文館グローバル高等学校の生徒さんに「うつ病について 少し詳しく知ろう」というテーマで講演を行ない、その後ご質問にお答えしました。

きっかけは、8月に郁文館グローバル高等学校メディア・アートゼミの3年生の生徒さんから、校内文化祭で現代鬱などからの回復をコンセプトとしたファッションショーを行なうので協働させてほしい というお話をいただいたことです。

・郁文館グローバル高等学校は、2025年 海外大学現役合格率日本一の高等学校です。

ホームページ https://www.ikubunkan.ed.jp/ghs/

校内文化祭には都合がつかず伺えなかったので、後日 学校で講演と質疑応答を行ないました。

当校には2年生の1年間、全員が海外留学するという制度があります。(2026年度入学生より希望制)

海外留学は人間関係、引越し、言葉、学校生活、生活環境(食習慣、生活習慣、住宅環境)の変化等、多くのストレスがかかります。

講演では、現代の鬱の特徴、うつ病の最大のリスクは自殺、ストレスレベルはストレス度の合計(ストレス度測定紹介)、うつ病は周りの人の対応が適切かどうかで回復の可能性や期間が大きく変わること などについてお話しました。

殊に強調したのは、気分の落ち込み、興味や喜びを感じない、眠りが浅い、頭が働かない というときは、早めに人に伝えること。そのような様子や訴えがあったときは、どうしていいか分からないからとか、間違った対応をしてはいけないからと声を掛けず距離を取りがちですが、分かってくれる人が一人でもいることが救いになりますので、一声かけたり気持ちを受け止めてあげてほしい、心配なときはメールや電話だけでなく会いに行ってほしい ということです。

講演のあと、皆さんとても熱心にたくさん質問をしてくださったので、全部にお答えしました。

質疑応答が終わり、ゼミの生徒さんからうつ病支援の会あさおにファッションショーで募った寄付金をご寄付いただきました。

2.うつ病などの精神疾患・自殺の状況

(1)うつ病などの精神疾患の患者数

厚生労働省の令和5年 患者調査 傷病分類編によると、躁うつ病を含む気分(感情)障害、神経症性障害・ストレス関連障害、睡眠障害の全てで、1999(平成11)年から増加の一途を辿っていた総患者数が、2023(令和5)年に初めて減少しました。

(2)2024(令和6)年中における自殺の状況

令和6年の自殺者数は20,320人で、前年と比べ1,517人減少し、過去2番目に少なくなりました。

年代別では、20歳代以上は2012(平成24)年からほぼ一貫して減少していますが、10歳代は2017(平成29)年から増加傾向です。中学・高校生の自殺者数が増加しています。

3.共に生きる 生き心地の良い社会に向けての活動

(1)「居場所 ミーティング」を設営し、居場所のコンセプトを検討

「こういう居場所 あったらいいな」ミーティング、麻生市民館の「哲学風カフェあさお」、かわさき市民活動センター主催「ごえん楽市」でアイデアを募集したり話し合って、お互いを肯定的に理解し合う、居心地の良い場所。高齢になっても、出かけることが少ない人も、地域社会とつながっていると感じられる居心地の良い場所、という意見でほゞまとまりました。

(2)在宅福祉サービス委員会での「居場所」についての取り組み

在宅福祉サービス委員会主催「委員研修」で、麻生区内の居場所づくりに取り組んでいる団体、施設の紹介と情報提供がなされました。

(3)「田坂広志 人類の未来を語る」を学習

「田坂広志 人類の未来を語る」 田坂広志 著 を学習しました。

「対話」とは、対立や矛盾があったときに両者を肯定し、包含し、統合し、超越し、発展させ、進化させていく技法。議論を戦わせる技法ではなく、お互いにより深い思考に向かっていくための技法であり、「対話」によって、多様な価値観の共生が実現する。

多様な価値観の共生とは、「異なった価値観をも許容して、その共存を認める」ということではなく、「異なった価値観が共生することに最大の価値を認める」ということ。他人の利益を大切にすることが自分の利益にもなる、社会の利益を大切にすることが自分の利益にもなる、未来の世代の利益を大切にすることが現在の世代の利益にもなる。

「対話」をできる場所も「居場所」のコンセプトになると思います。

(4)長期的視点からのアプローチ(私見)

長期的視点からもアプローチしてみました。

(5)「居場所」のコンセプト(私見)

「居場所」のコンセプトを取りまとめてみました。

《第一次》 短期的には、「お互いを肯定的に理解し合う」居心地の良い場所。

高齢になっても、出かけることが少ない人も、地域社会とつながっていると感じられる居心地の良い場所。

《第二次》 中期的には、対立するかに見える二つのものに対して、両者を肯定し、包含し、統合し、超越することによって、物事を発展させ、進化させていく「対話」の場所。

《第三次》 長期的には、多様な文明が対話によって発展、進化していく場所。

(6)新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針(案)への意見

川崎市が「新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり方針(案)への意見」を募集したので、これらを盛り込んだ意見を提出しました。

以上、詳細は、2024年度 活動報告をご覧願います。

4.2025(令和7)年度 活動計画

(1)うつ病と自殺の低減のための活動

昨年度同様、つどい、お茶のみ話を楽しむサロン、個別相談などを行ないます。

(2)共に生きる 生き心地の良い社会に向けての活動

① 「居場所」を体験する機会づくり

居場所を設営し、「居場所」を体験する機会づくりに努めます。

② 8050問題への取り組み

就職氷河期に社会人になった団塊ジュニア世代が既に全員50歳代になり、親世代である団塊の世代が80歳代になるのを目前にして、近いうちに8050問題が顕在化する可能性が大きい と思います。

殊に、ひきこもり問題への取り組みについて、機会を作って話し合っていこうと思います。

詳細は、2025年度活動計画をご覧願います。

5.うつ病支援の会あさお 規約

こちらをご覧願います。